2015年06月14日

クレイモアバッグ

こんちは。アーデルハイトです。

突然ですが、肋骨が折れました。

折れたと言ってもぽっきり逝ったわけではなく、裂けて変形してしまったという感じですが。

原因は先々週の風邪。前回「あばらが痛い」と書いていたのを覚えていらっしゃいますでしょうか。筋肉痛的なものかなと思っていたのですが、日を追うごとに痛みがひどくなっていったので、「これは骨が軟骨が逝ってるかもしれない」と先週整形外科に行ったら骨折と診断されました。

にしても咳が原因で骨折だなんてひどいですよね。病院で「本当にぶつけたりしてないんだよね?」と聞かれました。一切ぶつけてません。だいたい骨裂けてましたからね。筋肉に負けて骨があぼーんですよ。

別に筋肉がやばいとかそういうのではなくて逆で、骨が弱いんですよね。リアルに骨密度が低いです。中学の時ですが、一度骨密度の検査をしたことがあって、「成人男性でこの値だと骨粗しょう症」と言われてそのまま来てます。パッと見体格はいい方なのですが、骨はスッカスカなので皆さん優しくしてね。

というわけでやっぱり相変わらず前置きが長く、安静のためサバゲにも行けず、これは溜まっている装備品の紹介をすべきだなと確信したので……

今回はこちらをご紹介。米軍のM18A1クレイモアバッグです。

クレイモアバッグには前期型後期型があるそうなのですが、これはどっちなんでしょう。分かるという方はご教授願います。

<追記:2015.8.15>

前期・後期の件ですが、所有の物はボタンの中央に窪みのある後期型だそうです。さらにペンをさすような様な物がついているのも特徴とのこと。

しかしながら窪みのあるボタンでペンさしが無いという過渡期的なものもあるそうです。

コメントをくださったDSA167さん。ありがとうございました。

クレイモアバッグは名前からわかるように、M18クレイモア地雷を収納するバッグです。

クレイモアは有名ですよね。映画やゲームによく出てきますし。中には鉄球と炸薬が入っていて、爆発すると大量の鉄球が勢いよくばら撒かれるというものです。なので車輌にはあまり効果はなく、対人用です。リモコン式やセンサー式、ワイヤートラップ、時限式などで使用できます。

紛争地帯などでは無秩序に埋設された地雷によって民間人が死傷するという事例が多数あり、いまは対人地雷全面禁止条約というものがあります。このクレイモア地雷も規制対象です(リモコン式のものはその特性上規制対象外)。

なんで条約の話が出たのかというと、日本もこの条約の締約国で、2003年に訓練用を除いた規制対象の最後の地雷を破棄しました。実はこのニュース見てたんですよね。当時の小泉元首相の立会いの元、水槽のようなものの中で地雷が爆破され、「あぁ、日本にはもう地雷はないんだ」と、子供ながらに「これで日本にいる限りは地雷で足を吹き飛ばされることはないんだな」と思ったせいか、いまでもよく覚えています(何度も言いますが、クレイモアに関してはリモコン式のものは規制対象外なので自衛隊が保有しています)。

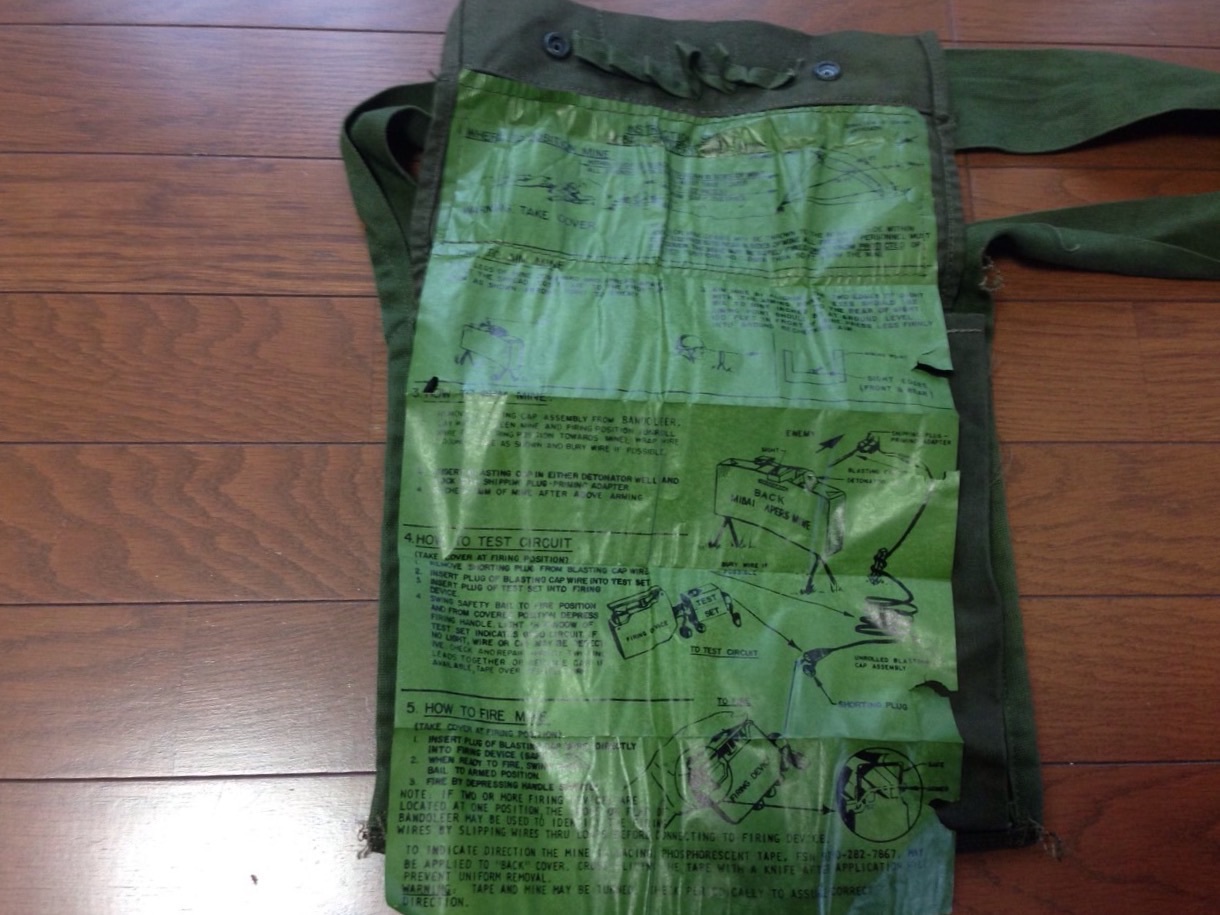

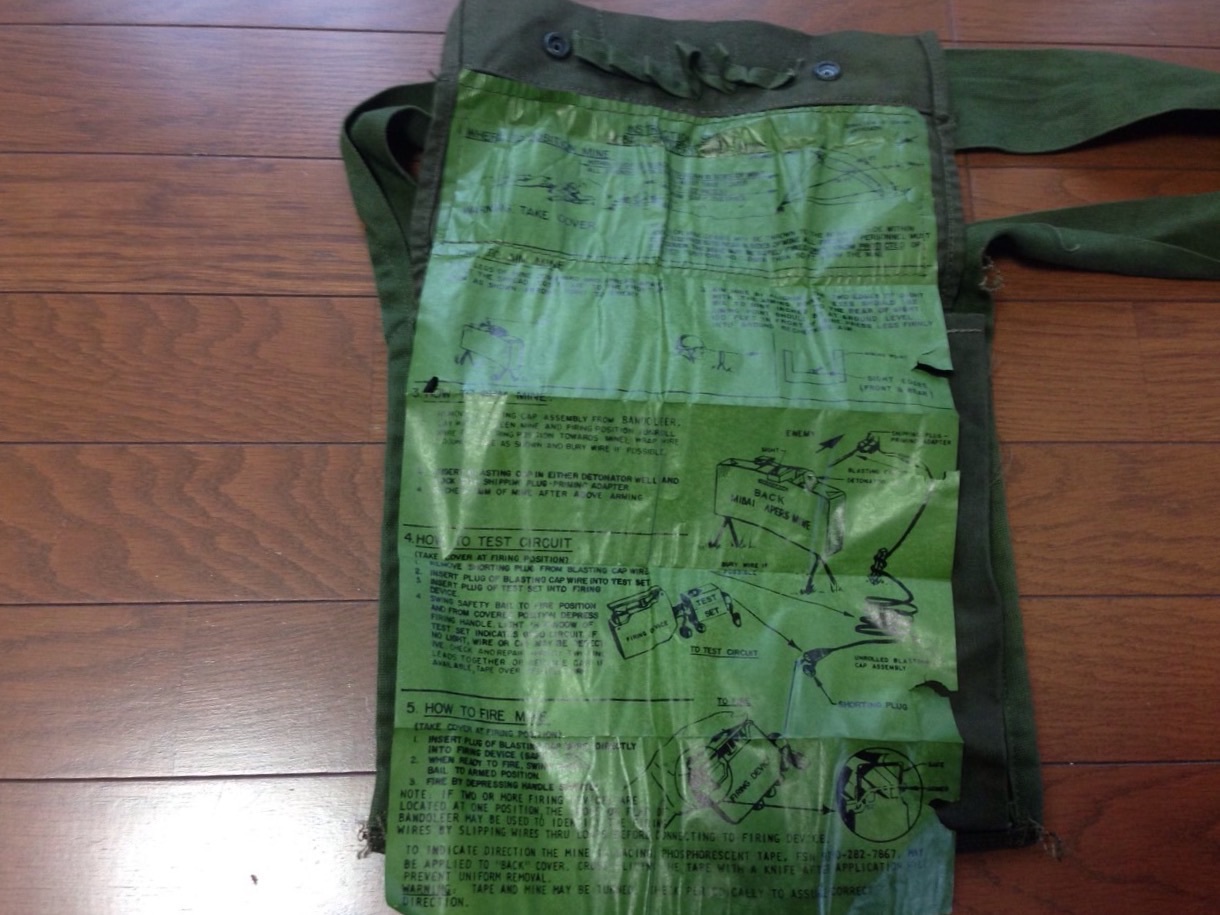

話をクレイモアバッグに戻しましょう。スナップを外すと、この通りクレイモアが二つ入れられるようになっています。上の方についている緑色のものは何かというと……

クレイモア取り扱いマニュアル。地味にすごくないですかこれ(兵器のマニュアルというものがこれが初めて)。

訓練が不十分でも、確実に扱えるようにという配慮だそうです。危ないですからね。このマニュアルを見ながら設置すれば安心。かどうかは知らない。

使い終わった後のクレイモアバッグはどうするのかというと、兵士の任意で捨てても持っててもよかったそうです。元々使い捨てとして作られたものなんだとか。

「これが出てくるなら、次に出てくるのはクレイモア(のトイガン?)だろ」というのが自然な流れですが、残念ながらクレイモアは持ってません(トイガンとして発売はされてます)。

じゃあなんで買ったの?っていう話になるわけですね。もちろん意味もなく買ったわけではありません。

このために買いました。M79(いずれ紹介します)に使うモスカート収納袋として使ってます。ちょうど口が二つあるので、一方に未使用の弾、もう一方に使用済みの弾を収納するとちょうどいいのです。

前に「兵士の任意で捨てても持っててもよかった」と書きましたが、捨てるのはまあいいとして、持っておく場合「じゃあ何に使ってたの?」というと、その使用法の一つがこんな感じにM79射手のグレネード弾入れとして使うことなんです。

一応ちゃんと専用のグレネード弾バンダリアもあるのですが、バンダリアにみっちりつめるほどモスカートを買うつもりはないし、使用済みの弾を収納する必要もあるし、どうしようかと悩んでいたところでこれを見つけましたので買いました。モスカートに限らず、使用済みの小銃用弾倉の収納にもいいよなと思っていたのですが、実際のところその用途としては使ってません。

なくても問題ないような使い方をしてるので(というかショートマガジンゆえコンパクトなので30連より邪魔になりづらい)。

というわけで今回は以上です。次は何の記事を書こうかな……M79かな……。

それでは、今日はこの辺で。

突然ですが、肋骨が折れました。

折れたと言ってもぽっきり逝ったわけではなく、裂けて変形してしまったという感じですが。

原因は先々週の風邪。前回「あばらが痛い」と書いていたのを覚えていらっしゃいますでしょうか。筋肉痛的なものかなと思っていたのですが、日を追うごとに痛みがひどくなっていったので、「これは骨が軟骨が逝ってるかもしれない」と先週整形外科に行ったら骨折と診断されました。

にしても咳が原因で骨折だなんてひどいですよね。病院で「本当にぶつけたりしてないんだよね?」と聞かれました。一切ぶつけてません。だいたい骨裂けてましたからね。筋肉に負けて骨があぼーんですよ。

別に筋肉がやばいとかそういうのではなくて逆で、骨が弱いんですよね。リアルに骨密度が低いです。中学の時ですが、一度骨密度の検査をしたことがあって、「成人男性でこの値だと骨粗しょう症」と言われてそのまま来てます。パッと見体格はいい方なのですが、骨はスッカスカなので皆さん優しくしてね。

というわけでやっぱり相変わらず前置きが長く、安静のためサバゲにも行けず、これは溜まっている装備品の紹介をすべきだなと確信したので……

今回はこちらをご紹介。米軍のM18A1クレイモアバッグです。

クレイモアバッグには前期型後期型があるそうなのですが、これはどっちなんでしょう。分かるという方はご教授願います。

<追記:2015.8.15>

前期・後期の件ですが、所有の物はボタンの中央に窪みのある後期型だそうです。さらにペンをさすような様な物がついているのも特徴とのこと。

しかしながら窪みのあるボタンでペンさしが無いという過渡期的なものもあるそうです。

コメントをくださったDSA167さん。ありがとうございました。

クレイモアバッグは名前からわかるように、M18クレイモア地雷を収納するバッグです。

クレイモアは有名ですよね。映画やゲームによく出てきますし。中には鉄球と炸薬が入っていて、爆発すると大量の鉄球が勢いよくばら撒かれるというものです。なので車輌にはあまり効果はなく、対人用です。リモコン式やセンサー式、ワイヤートラップ、時限式などで使用できます。

紛争地帯などでは無秩序に埋設された地雷によって民間人が死傷するという事例が多数あり、いまは対人地雷全面禁止条約というものがあります。このクレイモア地雷も規制対象です(リモコン式のものはその特性上規制対象外)。

なんで条約の話が出たのかというと、日本もこの条約の締約国で、2003年に訓練用を除いた規制対象の最後の地雷を破棄しました。実はこのニュース見てたんですよね。当時の小泉元首相の立会いの元、水槽のようなものの中で地雷が爆破され、「あぁ、日本にはもう地雷はないんだ」と、子供ながらに「これで日本にいる限りは地雷で足を吹き飛ばされることはないんだな」と思ったせいか、いまでもよく覚えています(何度も言いますが、クレイモアに関してはリモコン式のものは規制対象外なので自衛隊が保有しています)。

話をクレイモアバッグに戻しましょう。スナップを外すと、この通りクレイモアが二つ入れられるようになっています。上の方についている緑色のものは何かというと……

クレイモア取り扱いマニュアル。地味にすごくないですかこれ(兵器のマニュアルというものがこれが初めて)。

訓練が不十分でも、確実に扱えるようにという配慮だそうです。危ないですからね。このマニュアルを見ながら設置すれば安心。かどうかは知らない。

使い終わった後のクレイモアバッグはどうするのかというと、兵士の任意で捨てても持っててもよかったそうです。元々使い捨てとして作られたものなんだとか。

「これが出てくるなら、次に出てくるのはクレイモア(のトイガン?)だろ」というのが自然な流れですが、残念ながらクレイモアは持ってません(トイガンとして発売はされてます)。

じゃあなんで買ったの?っていう話になるわけですね。もちろん意味もなく買ったわけではありません。

このために買いました。M79(いずれ紹介します)に使うモスカート収納袋として使ってます。ちょうど口が二つあるので、一方に未使用の弾、もう一方に使用済みの弾を収納するとちょうどいいのです。

前に「兵士の任意で捨てても持っててもよかった」と書きましたが、捨てるのはまあいいとして、持っておく場合「じゃあ何に使ってたの?」というと、その使用法の一つがこんな感じにM79射手のグレネード弾入れとして使うことなんです。

一応ちゃんと専用のグレネード弾バンダリアもあるのですが、バンダリアにみっちりつめるほどモスカートを買うつもりはないし、使用済みの弾を収納する必要もあるし、どうしようかと悩んでいたところでこれを見つけましたので買いました。モスカートに限らず、使用済みの小銃用弾倉の収納にもいいよなと思っていたのですが、実際のところその用途としては使ってません。

なくても問題ないような使い方をしてるので(というかショートマガジンゆえコンパクトなので30連より邪魔になりづらい)。

というわけで今回は以上です。次は何の記事を書こうかな……M79かな……。

それでは、今日はこの辺で。

2015年04月20日

Hサスペンダー

こんにちは。アーデルハイトです。

また間が空いてしまいましたが、今日も元気だ(元ネタわかる人は多いはず)。

装備の紹介とかまだ済んでないのですが、そんな書いてて面白いものも……なくはないですね(笑)サボってました。

実は先日、4月7日は私の誕生日でして、22歳になりました。高校のとき、保健の授業で「いつまでに結婚したいですか」と聞かれて「25歳」と答えました。あと三年。待った無し。

しばらく記事書いてなかったので、日常のネタは腐るほどあるのですが、それをずっと書いててもしょうがないので本題へ。

今年になって装備収集とかはほとんどせずにいましたが、最近もうちょっとそれらしくしたいなと思って昨日中田商店で買ったのが、タイトルからわかるようにHサスペンダーです。

Hサスペンダーはベトナム戦争期に広く使われ、ベトナム戦争装備の代名詞とも呼べるものです。自分はずっと古参気取りでXサスペンダーを使用していましたが、背中から見た時「やっぱりHのがかっこいいよなぁ」と思ったのをきっかけに更新する決意を固めました。

安かったしね。中田で実物新品デッドストックが野口英世2人を生贄にしただけで召喚できました。

自分の場合、前部のフックはピストルベルトに、後部のフックはピストルベルトに固定したフィールドパックに取り付けているのですが、このフィールドパックに取り付けた方のフックがなかなかはずれない。

というのもフィールドパックの方は強度確保のためか知りませんが、フックをかける穴のある部分の生地をループさせているので厚みがあり、おまけにちょっと大きいので簡単には取り外せません。滅多に外さないところですが、どうにかならなかったのか……ループしてある生地を一枚一枚力技で板バネ(でいいのかな?)にひっかからないようにのけてくと結構簡単に外れました。

外したXサスペンダーがこちら。この形がXと呼ばれる所以です。この不要になったXサスペンダーは、切ってスリングにしようかなーとか考えてます。一つから二本のスリングが作れます。当時はそういう兵士もいたそうですが、そうするといまつけてるスリングの末路は……。

続いてこちらが今回買ったHサスペンダー。ご覧の通りHの形をしています。ナム戦時にはこれに加えてYサスペンダーというのがありまして、(と伺っていたのですが、実際にはナム戦時には使われていなかったそうです)文字通りY字をしています。しかしそちらは憎きナイロンを使用しており、米軍撤退直前に導入されたものなのでかなり限定的です。ナム戦装備をやるなら、Hサスペンダーを買うのがベターでしょう。ちなみに中田にはこのコットンでできたHサスペンダーの他に、ファッキンナイロンでできたHサスペンダーもありました。うんこナイロンでできたHサスペンダーは知らなかったのですが、ナムの基本はコットンなので、あえてそれを選ぶのでなければくたばれナイロンは避けましょう。

ピストルベルトに取り付けました。いいですね、やっぱりHは。Xよりもシンプルで扱い易いです。ピストルベルトがもう満員で、Hサスペンダーの前部のフックはちょっと変わった形をしていて大きいので、スペース的な問題でどう組もうか悩みました。無理矢理ガバメントマグポーチを寄せて取り付けましたが。

そういえば中田で買った時、自衛隊迷彩にヘルメットを被ったおじいちゃん店員さんに「そのサイズだとちょっと小さいと思うよ」と言われました。Hサスペンダーがどういう取り付け方を想定して作られたのかは知りませんが、確かにフィールドパックがないと後ろが短すぎてキマらないのでご注意を。

私服ですが(これが私服ってどうよとかはナシで)、着てみました。前述の通り、シンプルですよね。特に考えてなかったのですが、XとHで着心地が変わります。状態の問題もあるでしょうか、Hは非常にしっかりした作りで、肩にかかる部分がXより幅広のため、負荷が少し軽くなった気がします(重量が同じ時、接する面積が大きいほど1平方cmあたりにかかる力が小さくなります)。

背中の写真も撮りたかったのですが、ちょっと無理があったので、今度のサバゲの時にでも撮ってもらいます。

昨日はこの他にも、ガバメントの予備マガジンと、M16に使うためのスリックパッキンを購入しました。気が向いたらパッキンの方は今夜組み込んで記事を書くつもりです。

ナム戦装備始めた時からずっと陸軍一般歩兵で来ましたが、最近SOGとかLRRPとか……いわゆるナム戦特殊部隊をやりたいなと思って、歩兵装備の充実を図っています。なので今後書くことが増える……かも?

未紹介の装備品についても、(ネタがなくならない程度に)紹介していきたいと思います。

それでは、今日はこの辺で。

また間が空いてしまいましたが、今日も元気だ(元ネタわかる人は多いはず)。

装備の紹介とかまだ済んでないのですが、そんな書いてて面白いものも……なくはないですね(笑)サボってました。

実は先日、4月7日は私の誕生日でして、22歳になりました。高校のとき、保健の授業で「いつまでに結婚したいですか」と聞かれて「25歳」と答えました。あと三年。待った無し。

しばらく記事書いてなかったので、日常のネタは腐るほどあるのですが、それをずっと書いててもしょうがないので本題へ。

今年になって装備収集とかはほとんどせずにいましたが、最近もうちょっとそれらしくしたいなと思って昨日中田商店で買ったのが、タイトルからわかるようにHサスペンダーです。

Hサスペンダーはベトナム戦争期に広く使われ、ベトナム戦争装備の代名詞とも呼べるものです。自分はずっと古参気取りでXサスペンダーを使用していましたが、背中から見た時「やっぱりHのがかっこいいよなぁ」と思ったのをきっかけに更新する決意を固めました。

安かったしね。中田で実物新品デッドストックが野口英世2人を生贄にしただけで召喚できました。

自分の場合、前部のフックはピストルベルトに、後部のフックはピストルベルトに固定したフィールドパックに取り付けているのですが、このフィールドパックに取り付けた方のフックがなかなかはずれない。

というのもフィールドパックの方は強度確保のためか知りませんが、フックをかける穴のある部分の生地をループさせているので厚みがあり、おまけにちょっと大きいので簡単には取り外せません。滅多に外さないところですが、どうにかならなかったのか……ループしてある生地を一枚一枚力技で板バネ(でいいのかな?)にひっかからないようにのけてくと結構簡単に外れました。

外したXサスペンダーがこちら。この形がXと呼ばれる所以です。この不要になったXサスペンダーは、切ってスリングにしようかなーとか考えてます。一つから二本のスリングが作れます。当時はそういう兵士もいたそうですが、そうするといまつけてるスリングの末路は……。

続いてこちらが今回買ったHサスペンダー。ご覧の通りHの形をしています。

ピストルベルトに取り付けました。いいですね、やっぱりHは。Xよりもシンプルで扱い易いです。ピストルベルトがもう満員で、Hサスペンダーの前部のフックはちょっと変わった形をしていて大きいので、スペース的な問題でどう組もうか悩みました。無理矢理ガバメントマグポーチを寄せて取り付けましたが。

そういえば中田で買った時、自衛隊迷彩にヘルメットを被ったおじいちゃん店員さんに「そのサイズだとちょっと小さいと思うよ」と言われました。Hサスペンダーがどういう取り付け方を想定して作られたのかは知りませんが、確かにフィールドパックがないと後ろが短すぎてキマらないのでご注意を。

私服ですが(これが私服ってどうよとかはナシで)、着てみました。前述の通り、シンプルですよね。特に考えてなかったのですが、XとHで着心地が変わります。状態の問題もあるでしょうか、Hは非常にしっかりした作りで、肩にかかる部分がXより幅広のため、負荷が少し軽くなった気がします(重量が同じ時、接する面積が大きいほど1平方cmあたりにかかる力が小さくなります)。

背中の写真も撮りたかったのですが、ちょっと無理があったので、今度のサバゲの時にでも撮ってもらいます。

昨日はこの他にも、ガバメントの予備マガジンと、M16に使うためのスリックパッキンを購入しました。気が向いたらパッキンの方は今夜組み込んで記事を書くつもりです。

ナム戦装備始めた時からずっと陸軍一般歩兵で来ましたが、最近SOGとかLRRPとか……いわゆるナム戦特殊部隊をやりたいなと思って、歩兵装備の充実を図っています。なので今後書くことが増える……かも?

未紹介の装備品についても、(ネタがなくならない程度に)紹介していきたいと思います。

それでは、今日はこの辺で。

2015年01月14日

M1911A1 & M1916ホルスター

こんにちは。アーデルハイトです。

でもって遅ればせながらあけましておめでとうございます。正月休みも終わり、その後の三連休も終わってしまいましたが、また風邪ひきました。

おかげで先週木曜日に行く予定だった伊豆への一人旅もせっかくの連休も楽しめず、散々でした。まさか1シーズンに二度も39度を越える高熱が出るなんて思わないじゃないですか……。

それはさておき、今回は銃&装備の紹介を。

こちらです。

コルト M1911A1と、M1916ホルスターです。ガバメントはいまさら説明のしようがないくらい有名な拳銃ですよね。細かい説明は後にして、まずはホルスターの紹介から。

M1916は近年のカイデックスなんてそんな便利なものじゃなくて、見ての通りの革製品です。手入れはしないといけないし、最新のホルスターと比べると扱いづらいし(友人との早撃ち対決であっけなく敗れました)、それでも革製品特有の所有感、愛着は他には替えられないものがあります。

革製品の手入れに関してですが、これも動物の革なので、油分がないとすぐダメになってしまいます。なので適度にミンクオイルを塗ってやる必要があります(動物由来のオイルで、ホームセンターとかに売ってます)。一番は、「よく触ってやること」だとも言われます。自慢のホルスターなので、よく手にとって眺めてます。

こちらは当時の物ではなく、S&Grafで売ってるレプリカです(革は本物の革ですが)。同じくらいの値段で当時の物が買えたりするのですが、ホルスターは個性……一つ一つが違います。完全に「自分の」ものにしたかったので、あえて新品を購入しました。最初はキツキツで、まともに抜き差しができないし、買うのを一瞬ためらうほどダサイ色でしたが、使い込むことでだんだん渋いブラウンになってきました。

補足すると、ナム戦期に広く使われたのは黒革のホルスターです。初期から参戦してる古参兵という設定なので、あえて初期に使われた茶革にしました。当時の写真でも見られます。

それと、黒革より茶革の方が使い込んだ時よりいい色になります。

裏面から。金色の金具をピストルベルトの穴に通して固定します。

ホルスター下部に空いてる穴ですが、これはここに革紐を通して脚にホルスターを固定するための穴です。元々このホルスターにも革紐がついてたのですが、千切れました。その後代用にパラシュートコードで脚に固定してたのですが、しゃがんだ時ピストルベルトに負荷がかかるのとめんどうなので、最近では外してます。

実際当時もジャングルで引っかかるという理由で使われてなかったようです。

こういうホルスターの特徴として、下部がフリーだと銃を抜くときに真っ直ぐ引き抜けないということが多く起こります。紐を使ってると下部が固定されるので適当に抜いても抜けるのですが、ないとそうもいかない。

コツとして、銃口を脚に擦り付けるように力を加えながら抜くと真っ直ぐ引き抜けます。咄嗟にやろうとすると難しいですけど。

クパァ

内側です。革は表と裏でこのように質感が違うのが特徴です。こっちが裏面。

撮影のために銃は抜いてますが、ホルスターが銃に馴染むために普段から銃は入れっぱなしにしてます。

お次にコルト ガバメントとして有名なM1911A1。マルイ製です。実銃は100年以上前に作られ、今でも使われている名銃です。いまさら特筆することもないですが、個人的に最近のマルイガスブロと比べて発射音が高くて特徴的な気がします。なんかお上品。

所々アップグレードしてあるのでその紹介を。

まずこちら、アウターバレル。ノーマルはプラ製ですが、ガーダーのスチール製に変えてあります。重量が増して、質感が向上しました。独特のヘアラインが見えるの、わかりますか?

スライド閉鎖時にちょっとだけ金属音がします。元が亜鉛合金の周囲のパーツもガーダーからスチール換装パーツが出てるので、いつかスチールに統一したいなーと思ってます。スチールの方がより黒々としていてかっこいいです。

インナーバレルも変えました。純正の「真鍮コンニチワバレル」がどうしても気に入らず、ガーダーから出ている黒いインナーバレルに変えました。内径は01だったか……。

普通に見るとインナーバレルが入ってるようには見えないので、銃口からのアングルのかっこよさがグッと増します。

パーツとは関係ないですが、スライド先端が擦れてサンドブラストが一部無くなってます。ホルスターに抜き差しするとこうなっちゃいます。フロントサイトもちょっとすり減ってます。メタルスライドに変えようにも、ガスタンクの小さいガバメントとは相性が悪いです。純正亜鉛合金ブリーチをアルミブリーチに変えると軽量化になるので意外とイケるという話を耳にしましたがいかほどか……。

ミリタリーガバメントは外観を変えてしまったら「コレジャナイ感」がでるからNGというのは、ミリガバ愛用者の間ではよく言われる話だそうですが、そんな中でもなんとか個性を出したい!というので唯一残された道がグリップパネル。ローズウッドという北欧家具なんかによく使われる木材を使ったグリップパネルです。実銃用という手もあったんですが、純正グリップパネルには錘が入っていて、ただの木の板の実銃用だと軽くなってしまうと思い、CAWの物をチョイス。メダリオンが入っていたり奇抜なものは選択肢になくて、ダイヤモンド型のチェッカリングが施されたもので一番気に入った色がこのローズウッドでした。

純正よりも厚みがあり、純正ならではの薄さは損なわれてしまいますが、ダブルカラムマガジンの銃の厚みに近くなって、そっちを握り慣れてる人はこっちの方がいいというかもしれません。

この銃に施したアップグレード一番の自慢がこちら、ダミーファイアリングピンです。純正はここがイモネジで、ここだけはどうにかしたいと買った時から思っていたのですが、かつて少数(200個くらいだったか……)生産された某社(名前忘れました)のダミーファイアリングピンはどこを探しても置いてない、再生産の見込みはない、と落ち込んでいたのですが、最近「高田商店」というところでなんとこのパーツを再販しているのを発見!すぐに購入しました。

なかなか手に入らないパーツだったので、これをつけていることがマイ・ガバメントの自慢です。

ガバメント関連ということで、M56ガバメントマガジンポーチも紹介。留め具がパチンと心地いいです。実物ですが、1000円ちょっとで手に入ります。

ガスガン用マガジンをさした様子。マガジンリップがある分高さがあるのか、結構キツキツです。一応閉じますが。

長くなりましたが、ガバメントその他の紹介は以上です。革ホルスター……いいものですよ。

それでは、今日はこの辺で。

でもって遅ればせながらあけましておめでとうございます。正月休みも終わり、その後の三連休も終わってしまいましたが、また風邪ひきました。

おかげで先週木曜日に行く予定だった伊豆への一人旅もせっかくの連休も楽しめず、散々でした。まさか1シーズンに二度も39度を越える高熱が出るなんて思わないじゃないですか……。

それはさておき、今回は銃&装備の紹介を。

こちらです。

コルト M1911A1と、M1916ホルスターです。ガバメントはいまさら説明のしようがないくらい有名な拳銃ですよね。細かい説明は後にして、まずはホルスターの紹介から。

M1916は近年のカイデックスなんてそんな便利なものじゃなくて、見ての通りの革製品です。手入れはしないといけないし、最新のホルスターと比べると扱いづらいし(友人との早撃ち対決であっけなく敗れました)、それでも革製品特有の所有感、愛着は他には替えられないものがあります。

革製品の手入れに関してですが、これも動物の革なので、油分がないとすぐダメになってしまいます。なので適度にミンクオイルを塗ってやる必要があります(動物由来のオイルで、ホームセンターとかに売ってます)。一番は、「よく触ってやること」だとも言われます。自慢のホルスターなので、よく手にとって眺めてます。

こちらは当時の物ではなく、S&Grafで売ってるレプリカです(革は本物の革ですが)。同じくらいの値段で当時の物が買えたりするのですが、ホルスターは個性……一つ一つが違います。完全に「自分の」ものにしたかったので、あえて新品を購入しました。最初はキツキツで、まともに抜き差しができないし、買うのを一瞬ためらうほどダサイ色でしたが、使い込むことでだんだん渋いブラウンになってきました。

補足すると、ナム戦期に広く使われたのは黒革のホルスターです。初期から参戦してる古参兵という設定なので、あえて初期に使われた茶革にしました。当時の写真でも見られます。

それと、黒革より茶革の方が使い込んだ時よりいい色になります。

裏面から。金色の金具をピストルベルトの穴に通して固定します。

ホルスター下部に空いてる穴ですが、これはここに革紐を通して脚にホルスターを固定するための穴です。元々このホルスターにも革紐がついてたのですが、千切れました。その後代用にパラシュートコードで脚に固定してたのですが、しゃがんだ時ピストルベルトに負荷がかかるのとめんどうなので、最近では外してます。

実際当時もジャングルで引っかかるという理由で使われてなかったようです。

こういうホルスターの特徴として、下部がフリーだと銃を抜くときに真っ直ぐ引き抜けないということが多く起こります。紐を使ってると下部が固定されるので適当に抜いても抜けるのですが、ないとそうもいかない。

コツとして、銃口を脚に擦り付けるように力を加えながら抜くと真っ直ぐ引き抜けます。咄嗟にやろうとすると難しいですけど。

クパァ

内側です。革は表と裏でこのように質感が違うのが特徴です。こっちが裏面。

撮影のために銃は抜いてますが、ホルスターが銃に馴染むために普段から銃は入れっぱなしにしてます。

お次にコルト ガバメントとして有名なM1911A1。マルイ製です。実銃は100年以上前に作られ、今でも使われている名銃です。いまさら特筆することもないですが、個人的に最近のマルイガスブロと比べて発射音が高くて特徴的な気がします。なんかお上品。

所々アップグレードしてあるのでその紹介を。

まずこちら、アウターバレル。ノーマルはプラ製ですが、ガーダーのスチール製に変えてあります。重量が増して、質感が向上しました。独特のヘアラインが見えるの、わかりますか?

スライド閉鎖時にちょっとだけ金属音がします。元が亜鉛合金の周囲のパーツもガーダーからスチール換装パーツが出てるので、いつかスチールに統一したいなーと思ってます。スチールの方がより黒々としていてかっこいいです。

インナーバレルも変えました。純正の「真鍮コンニチワバレル」がどうしても気に入らず、ガーダーから出ている黒いインナーバレルに変えました。内径は01だったか……。

普通に見るとインナーバレルが入ってるようには見えないので、銃口からのアングルのかっこよさがグッと増します。

パーツとは関係ないですが、スライド先端が擦れてサンドブラストが一部無くなってます。ホルスターに抜き差しするとこうなっちゃいます。フロントサイトもちょっとすり減ってます。メタルスライドに変えようにも、ガスタンクの小さいガバメントとは相性が悪いです。純正亜鉛合金ブリーチをアルミブリーチに変えると軽量化になるので意外とイケるという話を耳にしましたがいかほどか……。

ミリタリーガバメントは外観を変えてしまったら「コレジャナイ感」がでるからNGというのは、ミリガバ愛用者の間ではよく言われる話だそうですが、そんな中でもなんとか個性を出したい!というので唯一残された道がグリップパネル。ローズウッドという北欧家具なんかによく使われる木材を使ったグリップパネルです。実銃用という手もあったんですが、純正グリップパネルには錘が入っていて、ただの木の板の実銃用だと軽くなってしまうと思い、CAWの物をチョイス。メダリオンが入っていたり奇抜なものは選択肢になくて、ダイヤモンド型のチェッカリングが施されたもので一番気に入った色がこのローズウッドでした。

純正よりも厚みがあり、純正ならではの薄さは損なわれてしまいますが、ダブルカラムマガジンの銃の厚みに近くなって、そっちを握り慣れてる人はこっちの方がいいというかもしれません。

この銃に施したアップグレード一番の自慢がこちら、ダミーファイアリングピンです。純正はここがイモネジで、ここだけはどうにかしたいと買った時から思っていたのですが、かつて少数(200個くらいだったか……)生産された某社(名前忘れました)のダミーファイアリングピンはどこを探しても置いてない、再生産の見込みはない、と落ち込んでいたのですが、最近「高田商店」というところでなんとこのパーツを再販しているのを発見!すぐに購入しました。

なかなか手に入らないパーツだったので、これをつけていることがマイ・ガバメントの自慢です。

ガバメント関連ということで、M56ガバメントマガジンポーチも紹介。留め具がパチンと心地いいです。実物ですが、1000円ちょっとで手に入ります。

ガスガン用マガジンをさした様子。マガジンリップがある分高さがあるのか、結構キツキツです。一応閉じますが。

長くなりましたが、ガバメントその他の紹介は以上です。革ホルスター……いいものですよ。

それでは、今日はこの辺で。

2014年10月01日

M8A1スカバード&M7バヨネット

こんにちは。アーデルハイトです。

先月20日、通信速度制限がかかってしまい、松岡修造がCMに出てるというのにとてつもなく遅い回線に日々イライラしておりました。

そして今日、その呪縛から逃れ、とても快適にネットができます。7.00GBなんてアニメとかYouTube見てりゃすぐだっつーの。

アニメといえば、秋アニメはじまりましたね。私は夏から見ていたSAO2に加え、デンキ街の本屋さんを見ます。原作全部持ってるんですが、おもしろいですよ、デンキ街。明日TOKYO MXにて22:30から放送開始です。

さて、それでは本題へ。今日は前回の予告通り、M8A1スカバードと、M7バヨネットを紹介したいと思います。こちらです。

スカバードが鞘、バヨネットが銃剣になります。スカバードは実物で、バヨネットは当然ながらWINDLASSのレプリカ。真鍮刀身の模造刀剣です。もちろん合法。

バヨネット、つまり銃剣の有用性は第一次大戦後既に認められなくなってしまったそうですが、いまでも軍用小銃には着剣できることが基本となっています。日本の自衛隊でもそうです。警備をするときなど、銃剣を装着することで威嚇効果があるそうです。

銃剣を使った戦闘、銃剣突撃自体、割と最近紅茶の国が実行して、なんと成功したという。

銃剣の起源は昔、まだ前装銃を使っていた頃、キレたおっさんが銃口にナイフを突っ込んで戦ったのがはじまりと言われています。

初期の銃剣はただ差し込んでいるだけで、一度突き刺したら外れてしまうという欠点がありましたが、いろいろ改良され、今のような形に行き着きました。

銃剣があったらもちろん……

やりたくなりますよね。このM16についてもいずれご紹介したいと思います。

着剣するとかっこいいですよね。着剣により銃口の重量が増し、射撃時の安定性に一役買っているそうです。実際この銃剣自体、決して重くはないのですが、こんなものでも銃の先につけるとフロントが重くなります。

とてもつよそう(小学生並みの感想)

M7バヨネットは、実物は日本では完全な状態で所持することができません。所持する場合、刀身を折って着剣装置を破壊しなくてはなりません。また、サバゲーフィールドでも、刀剣類の持ち込み等が禁止されているところも多く、注意しなくてはなりません。

M7バヨネットは、M14用だったM6バヨネットをM16用に改良したもので、形がよく似ています。切るというよりも、突き刺すことに特化した形状です。

もっとも、大戦期の銃剣の形状は基本的に同じで、M3(トレンチガン用)、M4(M1カービン用)、M5(M1ガーランド用)はすべてM8A1スカバードに収まるそうです。

スカバードの鞘の部分は、確かガラス繊維を混ぜた樹脂だったと思います。WINDLASSのM7バヨネットはM8A1スカバードとセットなので、うちには鞘が二つあります。

比較するとこんな感じ。

いかにもな使用感のある方が実物です。質感もそうですが、外観もかなり違います。スカバード内部には板バネがあり、刀身を挟みこむことで簡単に抜け落ちないようになっています。

鞘のところをよーく見てもらうとわかるのですが、HHBI-92と彫られています。調べてみると、ベトナム戦争期のアメリカ陸軍の防空部隊の資料にこの名前があったので、そこで使われていたものだと思います。

先端についてる金属部分の穴ですが、ピストルベルトに装備したときにプラプラしないように足に固定するための紐を通すためのものです。ホルスターにもこの穴はあるのですが、枝にひっかかるので使う人は少なかったようです。

私はこのようにして装備してますが。

前回の画像の使い回しでごめんなさい。左肩のサスペンダーのループにスカバードが取り付けてあるのがわかると思います。

伏せた状態などでは、腰に銃剣を装備すると抜きにくく、さらに動作も大きく敵に見つかりやすいことから、当時特殊部隊……記憶が正しければシールズだったと思うんですが、そこで考案された方法です。先端を上にして、刃を外側にして収納しています。これなら親指ひとつで留め金をはずし、そのまま抜くことができます。ゲームやアニメなどでナイフを装備しているキャラクターは、これと同じ方法で装備していることが多いですね。見栄えもいいです。

もっとも、本来であればコットン部分を外して縛りつけるのですが、コットン部分を外すには留めている部分を壊さなくてはならないので、このままの状態でしっかり固定する方法を考えてます。ループに差し込んでいるだけなので、このままだと簡単に落ちてしまいます。

せいぜい着剣して写真を撮るだけのただの飾りですが、満足度は高いです。

持っている人も少ないので、ちょっとした自慢にもなります。

意外と普通に買えちゃうので(安いし)、興味ある方は是非どうぞ。

それでは、今日はこの辺で。

デンキ街みてね。

先月20日、通信速度制限がかかってしまい、松岡修造がCMに出てるというのにとてつもなく遅い回線に日々イライラしておりました。

そして今日、その呪縛から逃れ、とても快適にネットができます。7.00GBなんてアニメとかYouTube見てりゃすぐだっつーの。

アニメといえば、秋アニメはじまりましたね。私は夏から見ていたSAO2に加え、デンキ街の本屋さんを見ます。原作全部持ってるんですが、おもしろいですよ、デンキ街。明日TOKYO MXにて22:30から放送開始です。

さて、それでは本題へ。今日は前回の予告通り、M8A1スカバードと、M7バヨネットを紹介したいと思います。こちらです。

スカバードが鞘、バヨネットが銃剣になります。スカバードは実物で、バヨネットは当然ながらWINDLASSのレプリカ。真鍮刀身の模造刀剣です。もちろん合法。

バヨネット、つまり銃剣の有用性は第一次大戦後既に認められなくなってしまったそうですが、いまでも軍用小銃には着剣できることが基本となっています。日本の自衛隊でもそうです。警備をするときなど、銃剣を装着することで威嚇効果があるそうです。

銃剣を使った戦闘、銃剣突撃自体、割と最近紅茶の国が実行して、なんと成功したという。

銃剣の起源は昔、まだ前装銃を使っていた頃、キレたおっさんが銃口にナイフを突っ込んで戦ったのがはじまりと言われています。

初期の銃剣はただ差し込んでいるだけで、一度突き刺したら外れてしまうという欠点がありましたが、いろいろ改良され、今のような形に行き着きました。

銃剣があったらもちろん……

やりたくなりますよね。このM16についてもいずれご紹介したいと思います。

着剣するとかっこいいですよね。着剣により銃口の重量が増し、射撃時の安定性に一役買っているそうです。実際この銃剣自体、決して重くはないのですが、こんなものでも銃の先につけるとフロントが重くなります。

とてもつよそう(小学生並みの感想)

M7バヨネットは、実物は日本では完全な状態で所持することができません。所持する場合、刀身を折って着剣装置を破壊しなくてはなりません。また、サバゲーフィールドでも、刀剣類の持ち込み等が禁止されているところも多く、注意しなくてはなりません。

M7バヨネットは、M14用だったM6バヨネットをM16用に改良したもので、形がよく似ています。切るというよりも、突き刺すことに特化した形状です。

もっとも、大戦期の銃剣の形状は基本的に同じで、M3(トレンチガン用)、M4(M1カービン用)、M5(M1ガーランド用)はすべてM8A1スカバードに収まるそうです。

スカバードの鞘の部分は、確かガラス繊維を混ぜた樹脂だったと思います。WINDLASSのM7バヨネットはM8A1スカバードとセットなので、うちには鞘が二つあります。

比較するとこんな感じ。

いかにもな使用感のある方が実物です。質感もそうですが、外観もかなり違います。スカバード内部には板バネがあり、刀身を挟みこむことで簡単に抜け落ちないようになっています。

鞘のところをよーく見てもらうとわかるのですが、HHBI-92と彫られています。調べてみると、ベトナム戦争期のアメリカ陸軍の防空部隊の資料にこの名前があったので、そこで使われていたものだと思います。

先端についてる金属部分の穴ですが、ピストルベルトに装備したときにプラプラしないように足に固定するための紐を通すためのものです。ホルスターにもこの穴はあるのですが、枝にひっかかるので使う人は少なかったようです。

私はこのようにして装備してますが。

前回の画像の使い回しでごめんなさい。左肩のサスペンダーのループにスカバードが取り付けてあるのがわかると思います。

伏せた状態などでは、腰に銃剣を装備すると抜きにくく、さらに動作も大きく敵に見つかりやすいことから、当時特殊部隊……記憶が正しければシールズだったと思うんですが、そこで考案された方法です。先端を上にして、刃を外側にして収納しています。これなら親指ひとつで留め金をはずし、そのまま抜くことができます。ゲームやアニメなどでナイフを装備しているキャラクターは、これと同じ方法で装備していることが多いですね。見栄えもいいです。

もっとも、本来であればコットン部分を外して縛りつけるのですが、コットン部分を外すには留めている部分を壊さなくてはならないので、このままの状態でしっかり固定する方法を考えてます。ループに差し込んでいるだけなので、このままだと簡単に落ちてしまいます。

せいぜい着剣して写真を撮るだけのただの飾りですが、満足度は高いです。

持っている人も少ないので、ちょっとした自慢にもなります。

意外と普通に買えちゃうので(安いし)、興味ある方は是非どうぞ。

それでは、今日はこの辺で。

デンキ街みてね。

2014年09月29日

ベトナム戦争個人装備

こんにちは。アーデルハイトです。

明後日から大学が始まります。都内の某大学に通っているのですが、一限は大嫌いな満員電車に乗らなくてはならないので憂鬱です。都内では仕事したくないですね。地方で就職したいです。

京都とか。

それはさておき、今日はベトナム戦争での個人装備の紹介をしたいと思います。先に断っておきますが、いまの装備が史実として絶対正しいというわけではありません。あくまで自分がベトナム戦争装備をするうえで、「こんくらいがかっこいいよね」って思う格好をしてるだけです。

自分はあくまでベトナム戦争装備で「サバゲーをする」ことが目的なので。

それでは、私の個人装備はこちらです。どうぞ。

だいぶごちゃごちゃしてますね。一つ一つをこの記事にまとめると長くなるので、今回は「こんな装備使ってますよ」というさわりだけご紹介します。

ここに写っているものを全て挙げると以下の通りです。

・Xサスペンダー

・M56ピストルベルト

・M56アモポーチ×2

・M56ガバメントアモポーチ

・M61フィールドパック

・M56キャンティーンセット×2

・M1916ガバメントホルスター

・M56コンパスポーチ

・M8A1スカバード

・M7バヨネット

・M26グレネード×2

こんなもんですかね。

コットンの匂いが最高です。スメルズグッド。最高にカビ臭いです(ぇ

この中ではM8A1スカバードが一番強烈です。買って袋あけた途端う⚪︎こでも入ってんのかよと思ったくらい。いまはかなりマシになりましたけどね。わかる人にはわかると思いますが、Vショーの装備コーナーの匂いです。

ベトナム戦争時は、個人装備はいまのようなアーマー(でいいのかな?現用装備は全くわからないもので)のモールシステムにいろいろなものをとりつけていくのではなく、ピストルベルトとサスペンダーに装備をとりつけていました。

どうやってとりつけてんの?というとこんな感じ。

このようなハトメという金具を使ってとりつけています。

一応自分は「アメリカ陸軍第1騎兵師団に所属する古参の士官」というテーマでやってます。古参=初期から参戦している証?に、サスペンダーはベトナム戦争で一般的だったHサスペンダーではなくXサスペンダーで、ホルスターも黒革ではなく茶革を装備しています。そのテーマに沿っているかどうかは別として、少なくともこのふたつを身につけている兵士の写真を見たことがあるので、間違いではない……と思いたいですね(笑)

士官を名乗る理由は「拳銃を携帯したいから」というただそれだけです(笑)

それと当時の士官は、兵の先頭に立って部隊を指揮していたそうです。勇敢ですよね。だからこそ士官になれたんでしょうけど(ゆえに士官の死傷率は高かった)。そんな彼らをリスペクトしているというのもあります(この装備を確立してから、サバゲでは最前線に立つようになりました)。

士官が拳銃を携帯するのは、命令に従わない部下や反逆者に対する自衛用だったそうです。もちろん私は味方を撃つなんてことはしないので、お守り気分で腰にガバメントを下げてます。

ガバメントといえば、ワンス・アンド・フォーエバーで、「こんなおもちゃみたいな銃」と言ってM16を持たず、ガバメントひとつで戦っていたWW2あがりのジジイがいましたね。仁王立ちしていても弾が当たらないあの爺さんは一体何者なんだろうか……。

短いですが、今日はこれまで。次回からは少しずつ、これらの装備について解説していきたいと思います。

予定では(本来サスペンダーやピストルベルトから始めるべきだろうが)、一番お気に入りのM8A1スカバードと、M7バヨネットについての記事を書こうと思っています。

それでは、今日はこの辺で。

※後ろにいるのが件の爺

明後日から大学が始まります。都内の某大学に通っているのですが、一限は大嫌いな満員電車に乗らなくてはならないので憂鬱です。都内では仕事したくないですね。地方で就職したいです。

京都とか。

それはさておき、今日はベトナム戦争での個人装備の紹介をしたいと思います。先に断っておきますが、いまの装備が史実として絶対正しいというわけではありません。あくまで自分がベトナム戦争装備をするうえで、「こんくらいがかっこいいよね」って思う格好をしてるだけです。

自分はあくまでベトナム戦争装備で「サバゲーをする」ことが目的なので。

それでは、私の個人装備はこちらです。どうぞ。

だいぶごちゃごちゃしてますね。一つ一つをこの記事にまとめると長くなるので、今回は「こんな装備使ってますよ」というさわりだけご紹介します。

ここに写っているものを全て挙げると以下の通りです。

・Xサスペンダー

・M56ピストルベルト

・M56アモポーチ×2

・M56ガバメントアモポーチ

・M61フィールドパック

・M56キャンティーンセット×2

・M1916ガバメントホルスター

・M56コンパスポーチ

・M8A1スカバード

・M7バヨネット

・M26グレネード×2

こんなもんですかね。

コットンの匂いが最高です。スメルズグッド。最高にカビ臭いです(ぇ

この中ではM8A1スカバードが一番強烈です。買って袋あけた途端う⚪︎こでも入ってんのかよと思ったくらい。いまはかなりマシになりましたけどね。わかる人にはわかると思いますが、Vショーの装備コーナーの匂いです。

ベトナム戦争時は、個人装備はいまのようなアーマー(でいいのかな?現用装備は全くわからないもので)のモールシステムにいろいろなものをとりつけていくのではなく、ピストルベルトとサスペンダーに装備をとりつけていました。

どうやってとりつけてんの?というとこんな感じ。

このようなハトメという金具を使ってとりつけています。

一応自分は「アメリカ陸軍第1騎兵師団に所属する古参の士官」というテーマでやってます。古参=初期から参戦している証?に、サスペンダーはベトナム戦争で一般的だったHサスペンダーではなくXサスペンダーで、ホルスターも黒革ではなく茶革を装備しています。そのテーマに沿っているかどうかは別として、少なくともこのふたつを身につけている兵士の写真を見たことがあるので、間違いではない……と思いたいですね(笑)

士官を名乗る理由は「拳銃を携帯したいから」というただそれだけです(笑)

それと当時の士官は、兵の先頭に立って部隊を指揮していたそうです。勇敢ですよね。だからこそ士官になれたんでしょうけど(ゆえに士官の死傷率は高かった)。そんな彼らをリスペクトしているというのもあります(この装備を確立してから、サバゲでは最前線に立つようになりました)。

士官が拳銃を携帯するのは、命令に従わない部下や反逆者に対する自衛用だったそうです。もちろん私は味方を撃つなんてことはしないので、お守り気分で腰にガバメントを下げてます。

ガバメントといえば、ワンス・アンド・フォーエバーで、「こんなおもちゃみたいな銃」と言ってM16を持たず、ガバメントひとつで戦っていたWW2あがりのジジイがいましたね。仁王立ちしていても弾が当たらないあの爺さんは一体何者なんだろうか……。

短いですが、今日はこれまで。次回からは少しずつ、これらの装備について解説していきたいと思います。

予定では(本来サスペンダーやピストルベルトから始めるべきだろうが)、一番お気に入りのM8A1スカバードと、M7バヨネットについての記事を書こうと思っています。

それでは、今日はこの辺で。

※後ろにいるのが件の爺

2014年09月25日

M2ヘルメット

こんにちは。アーデルハイトです。

ブログ開設一発目はなにを書こうかと悩んだ結果、お気に入り?のヘルメット君に登場していただきたいとおもいます。

はい、M2ヘルメット君です。体重1.5kg。これを重いと思うか軽いと思うかは人それぞれだと思いますが、手に持つと実際重いと感じます。ですが頭に被るとなんのその、これ被って一日サバゲーしても全然気になりません。

これを被っている間、自分は映画で見たベトナム戦争中のアメリカ軍兵士になりきっているのです。

それまで弾に当たるのが怖くて(痛いし)、後ろでペチペチ撃ってるだけだったのが、最前線のさらに前で戦うくらいに心境の変化があり、泥汚れ、切り傷ができると「これがナムだぜ!」と歓喜する変態になります。

雰囲気って大事ですよね。

M2ヘルメットは、第二次世界大戦のアメリカ軍で使用されたM1ヘルメットの後継です。

どこが違うのかは後述するとして…ベトナム戦争といったらこのヘルメットのリーフパターンを連想する方も多いのではないでしょうか。これはミッチェルパターンヘルメットカバーといって、裏側には同じ柄の枯れ草バージョンもあります。勘のいい人はお気づきかと思いますが、ヘルメットカバーのスリットは現地の草とかを挿して偽装するためのものです。使ってる写真はあまり見ませんが。

実物が手に入らず、こちらはレプリカですが、新品の色だといかにも新兵という感じでダサいので、洗濯板で何度かしばきました。コットンの病にかかると、土に埋めては洗い、また埋めてを繰り返し、添い寝をし「熟成」させるらしいですが…。

実際そっちの方がいい色になるとは思いますがね。

いまのヘルメットカバーは袋状になっていて被せるようになっているみたいですが、このヘルメットカバーはタコ足のようになっていて、それをこのようにしてとりつけます。

最近のヘルメットはシェルとライナーが一体ですが、この頃はシェルとライナーが分割されていて、こうしてシェルとライナーの間に前述のタコ足を挟んでとりつけてるんです。

ちなみにシェルというのは外側の金属部分で、ライナーとは樹脂でできた直接頭に被る部分です。ヘルメットカバーはレプリカと言いましたが、シェルとライナー、そして後述のヘルメットバンドは当時の実物です。

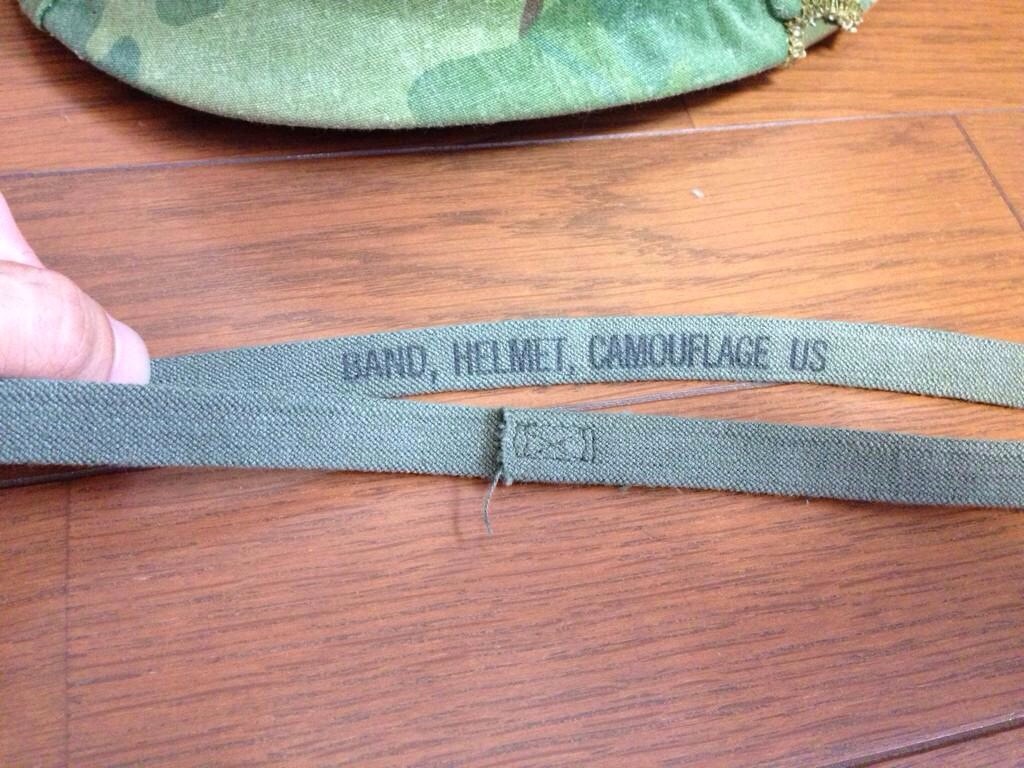

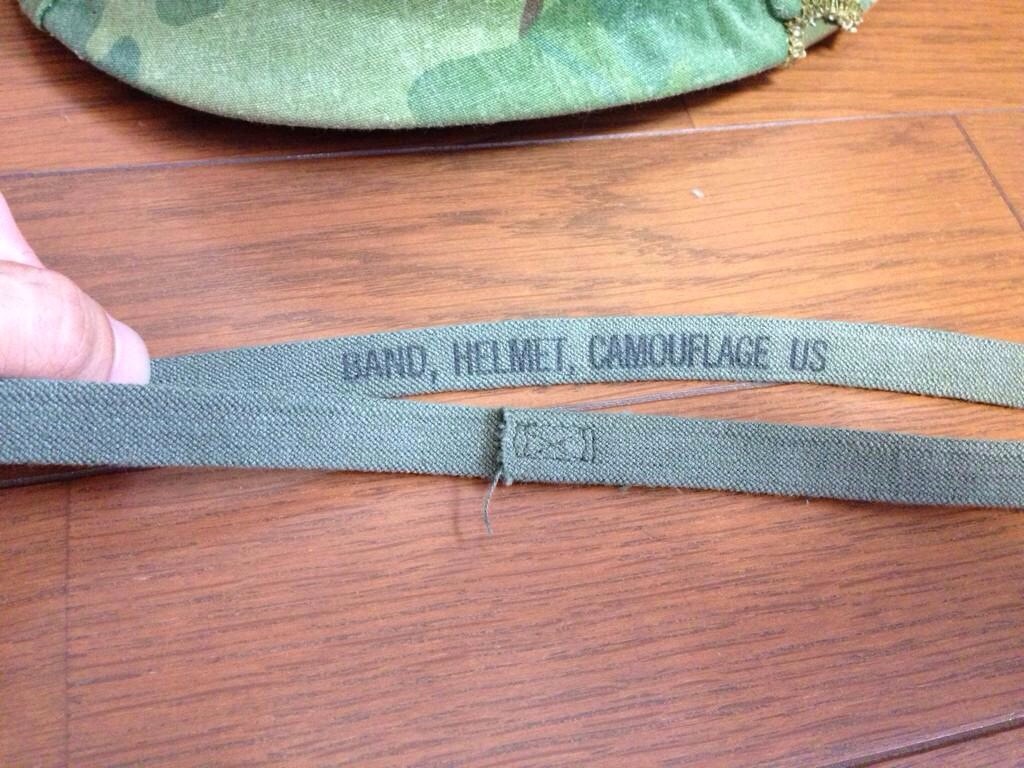

自分の装備は陸軍なので、このようなヘルメットバンドを装備します。映画とかだと、ここに弾帯とかタバコを挟んだりしてますね。以前5.56mm弾を挟んでましたが、落ちそうだったので外してしまいました。

英字のマルボロの箱がほしいですが、タバコは吸わないので…。

海兵隊だと、このヘルメットバンドは支給されなかったので、各兵士がタイヤチューブを使って自作していたようです。

なんで支給しなかったんだろう…。このヘルメットバンドがかっこいいのに。

ちなみにナム戦やる人は海兵隊が多いらしいです。フルメタル・ジャケットの影響なのか…?陸軍と海兵隊は装備がかなり違うのですが、それはまた後日…。

地獄の黙示録で、第一騎兵隊がワルキューレを流しながらヘリで攻撃するシーン見たら、陸軍やりたくなると思うんだけどなぁ…。

M1とM2の違いはココ。ライナーです。

M2では画像右側の、被ると後頭部が来るところにM1にはないバンド?があります。

安定性を増すために改良された部分ですが、実際M2の方が被り心地はいいです。

結構ものによって自分の頭に合う合わないがあるので、買うときは実際に被ってから決めるのがいいですね。

ちなみにこちら、たしかに実物なのですが、残念ながらベトナム戦争当時のものではなく、戦後のものになります。

戦中のものは頭にのせるバンド部分はライナーから取り外せないのですが、戦後のものは取り外せるようになっています。

被り心地よかったし、被ってしまえばわからないのでそうだと知りながらこっちにしました(笑)

ちなみにこれ、シェルの片側のストラップ取り付けの金具が取れちゃってます。ストラップしないし、むしろ邪魔(当時はストラップをつけると爆風でヘルメットが飛んだとき首ごともってかれるので、していなかったようです。強い力がかかると外れるように改良されたそうですが)なのと、これしかなかったもので。

それでは、今日はこの辺で。

ブログ開設一発目はなにを書こうかと悩んだ結果、お気に入り?のヘルメット君に登場していただきたいとおもいます。

はい、M2ヘルメット君です。体重1.5kg。これを重いと思うか軽いと思うかは人それぞれだと思いますが、手に持つと実際重いと感じます。ですが頭に被るとなんのその、これ被って一日サバゲーしても全然気になりません。

これを被っている間、自分は映画で見たベトナム戦争中のアメリカ軍兵士になりきっているのです。

それまで弾に当たるのが怖くて(痛いし)、後ろでペチペチ撃ってるだけだったのが、最前線のさらに前で戦うくらいに心境の変化があり、泥汚れ、切り傷ができると「これがナムだぜ!」と歓喜する変態になります。

雰囲気って大事ですよね。

M2ヘルメットは、第二次世界大戦のアメリカ軍で使用されたM1ヘルメットの後継です。

どこが違うのかは後述するとして…ベトナム戦争といったらこのヘルメットのリーフパターンを連想する方も多いのではないでしょうか。これはミッチェルパターンヘルメットカバーといって、裏側には同じ柄の枯れ草バージョンもあります。勘のいい人はお気づきかと思いますが、ヘルメットカバーのスリットは現地の草とかを挿して偽装するためのものです。使ってる写真はあまり見ませんが。

実物が手に入らず、こちらはレプリカですが、新品の色だといかにも新兵という感じでダサいので、洗濯板で何度かしばきました。コットンの病にかかると、土に埋めては洗い、また埋めてを繰り返し、添い寝をし「熟成」させるらしいですが…。

実際そっちの方がいい色になるとは思いますがね。

いまのヘルメットカバーは袋状になっていて被せるようになっているみたいですが、このヘルメットカバーはタコ足のようになっていて、それをこのようにしてとりつけます。

最近のヘルメットはシェルとライナーが一体ですが、この頃はシェルとライナーが分割されていて、こうしてシェルとライナーの間に前述のタコ足を挟んでとりつけてるんです。

ちなみにシェルというのは外側の金属部分で、ライナーとは樹脂でできた直接頭に被る部分です。ヘルメットカバーはレプリカと言いましたが、シェルとライナー、そして後述のヘルメットバンドは当時の実物です。

自分の装備は陸軍なので、このようなヘルメットバンドを装備します。映画とかだと、ここに弾帯とかタバコを挟んだりしてますね。以前5.56mm弾を挟んでましたが、落ちそうだったので外してしまいました。

英字のマルボロの箱がほしいですが、タバコは吸わないので…。

海兵隊だと、このヘルメットバンドは支給されなかったので、各兵士がタイヤチューブを使って自作していたようです。

なんで支給しなかったんだろう…。このヘルメットバンドがかっこいいのに。

ちなみにナム戦やる人は海兵隊が多いらしいです。フルメタル・ジャケットの影響なのか…?陸軍と海兵隊は装備がかなり違うのですが、それはまた後日…。

地獄の黙示録で、第一騎兵隊がワルキューレを流しながらヘリで攻撃するシーン見たら、陸軍やりたくなると思うんだけどなぁ…。

M1とM2の違いはココ。ライナーです。

M2では画像右側の、被ると後頭部が来るところにM1にはないバンド?があります。

安定性を増すために改良された部分ですが、実際M2の方が被り心地はいいです。

結構ものによって自分の頭に合う合わないがあるので、買うときは実際に被ってから決めるのがいいですね。

ちなみにこちら、たしかに実物なのですが、残念ながらベトナム戦争当時のものではなく、戦後のものになります。

戦中のものは頭にのせるバンド部分はライナーから取り外せないのですが、戦後のものは取り外せるようになっています。

被り心地よかったし、被ってしまえばわからないのでそうだと知りながらこっちにしました(笑)

ちなみにこれ、シェルの片側のストラップ取り付けの金具が取れちゃってます。ストラップしないし、むしろ邪魔(当時はストラップをつけると爆風でヘルメットが飛んだとき首ごともってかれるので、していなかったようです。強い力がかかると外れるように改良されたそうですが)なのと、これしかなかったもので。

それでは、今日はこの辺で。